L'eau en Savoie

Sommaire :

Préservation de la ressource en eau

Préservation de la ressource en eau

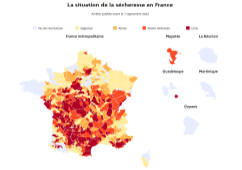

La situation de la sécheresse en France : (site vigieau)

|

Sispea : Système dinformation des Services Publics d'Eau et d'Assainissement

Sispea : Système dinformation des Services Publics d'Eau et d'Assainissement

La vocation de SISPEA est de donner une vision d'ensemble sur l'organisation, la gestion, la tarification et

les performances des services publics d'eau et d'assainissement, afin d'orienter les politiques nationales de l'eau

L’obligation de publication des indicateurs réglementaires SISPEA s’applique désormais à toutes les collectivités (toutes tailles confondues).

Cela est introduit par l'ordonnance du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à

la consommation humaine qui transpose la directive européenne du 16 décembre 2020.

Sur la plateforme, Vous pouvez par exemple retrouver :

Sur la plateforme, Vous pouvez par exemple retrouver :

|

la Savoie |

|

indicateurs |

|

|

|

|

Historique

Historique

Depuis 2009 le Système d'Information des Services Publics d'Eau et d'Assainissement -SISPEA- créé par la loi sur l'eau de 2006, recense et diffuse au niveau national des données sur l'organisation, la gestion, la tarification et la performance des services publics d'eau et d'assainissement.Cet observatoire garantit également la transparence sur la gestion et le fonctionnement de ces services auprès du grand public. Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015 et le décret du 29 décembre 2015, toute collectivité de plus de 3500 habitants a obligation de transmettre ses données à l’Observatoire SISPEA. Celles-ci sont agglomérées sous la forme :

d'indicateurs descriptifs (prix TTC du service ; nombre d’habitants desservis..)

d'indicateurs descriptifs (prix TTC du service ; nombre d’habitants desservis..)

d'indicateurs de performance des services (conformités aux différents objectifs attendus ;

ICGP -indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux- ; renouvellement des réseaux ; rendement ..)

d'indicateurs de performance des services (conformités aux différents objectifs attendus ;

ICGP -indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux- ; renouvellement des réseaux ; rendement ..)

Ces données sont accessibles depuis : Services EauFrance

La Direction Départementale des Territoires (DDT 73) ddt-sispea@savoie.gouv.fr anime localement cet observatoire. Pour plus d’informations voici le : panorama des rapports SISPEA sur la France entière

RPQS - Rapport sur le prix et la qualité des services d’eau et d’assainissement

RPQS - Rapport sur le prix et la qualité des services d’eau et d’assainissement

En application du code général des collectivités territoriales, modifié par le décret du 29 décembre 2015 , la collectivité doit présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable, de l'assainissement collectif ou non collectif, au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

L'observatoire SISPEA permet aux collectivités la production et/ou la mise en ligne des RPQS comprenant l’intégralité des attendus réglementaires.

Dans le cadre du 11ème Programme de financement de l'Agence de l'Eau et suite aux Assises de l'Eau de 2018, le déplôt, par une collectivité, de ses données eau et assainissement sur SISPEA, est un préalable indispensable, quelle que soit sa taille, à tout versement de subvention.

La Savoie est caractérisée par la densité de son réseau hydrographique (plus de 3 500 Km de rivières et plus de 100 lacs) et la diversité des régimes des cours d'eau qui le composent, depuis le torrent de montagne jusqu'à la rivière à vallée alluviale de l'Isère en aval d'Albertville. Elle se caractérise également par la présence des deux lacs alpins du Bourget et d'Aiguebelette.

Au delà des usages classiques, une spécificité du département consiste dans l'utilisation de l'eau pour la fourniture d'énergie hydro-électrique et la mobilisation croissante de la ressource pour la production de neige artificielle.

Aménagements hydroélectriques : (cartes statique et interactive)

|

|

Une autre spécificité départementale ne doit pas être oubliée : l'impact de l'économie touristique sur la consommation d'eau potable et l'assainissement.

Dans les zones de montagne les moins densément peuplées, il faut ainsi tenir compte en hiver, donc en période d'étiage, de près de 600 000 lits touristiques.

Enfin, avec une agriculture orientée essentiellement vers l'élevage laitier, la Savoie doit faire face à des pollutions organiques et bactériologiques dans certains secteurs de montagne et la diversité des productions - en particulier la présence d'un terroir viticole et arboricole- ne la laisse pas non plus exempte de problèmes de pollution par les produits phytosanitaires.

La pollution par les nitrates n'est en revanche pas significative dans le département.

Une gestion intégrée : la Loi sur l'Eau

Une gestion intégrée : la Loi sur l'Eau

La Loi sur l'Eau du 30 décembre 2006 a pour principe la gestion équilibrée de la ressource.

Elle rappelle ainsi les différents usages de l'eau, les différentes fonctions que remplissent les milieux aquatiques et les exigences que doit viser à satisfaire l'action de tous vis à vis de ce « patrimoine commun de la nation » :

- vis-à-vis de l'alimentation en eau potable de la population, de la vie biologique des milieux récepteurs (rivières, lacs), de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations,

- vis-à-vis enfin des différentes activités humaines marchandes ou non marchandes (agriculture, pêche et cultures marines, tourisme, production d'énergie, transports, loisirs, cadre de vie...) qui en dépendent.

Une gestion équilibrée prend en compte les aspects quantitatifs et qualitatifs de la ressource, donc tient compte de façon intégrée des prélèvements et des rejets ; c'est aussi une gestion qui intègre les interactions entre eaux souterraines, zones humides et eaux superficielles.

L'eau se gère globalement et par bassin-versant. Le cadre de gestion le plus général pour le département est le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Les bassins-versants du lac du Bourget et du lac d'Aiguebelette, pour lesquels sont affichés des objectifs de qualité maximum à maintenir, La Leysse, cours d'eau identifié comme prioritaire vis-à-vis du risque d'eutrophisation(1), Les nappes patrimoniales de la Cluse de Chambéry et de l'Isère ainsi que les aquifères karstiques de la Chartreuse et des Bauges vis-à-vis de la ressource en eau potable, Les ensembles liés au Haut-Rhône et au Guiers (marais, zones humides et vallées) comme milieux aquatiques remarquables au fonctionnement altéré, également repérés comme nappes à valeur patrimoniale, Les hauts bassins de la Maurienne, de la Tarentaise et du Beaufortain, identifiés comme prioritaires vis-à-vis de la gestion quantitative, L'Arc vis à vis des aménagements et ouvrages hydro-électriques. |

|---|

(1)Eutrophisation : enrichissement en matière organique des milieux aquatiques provocant un développement excessif des algues.

La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) du 23 octobre 2000 : transcrite en droit français par la loi du 21 avril 2004,

la DCE engage les pays de l'Union Européenne dans un objectif de reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. |

|---|

Le SDAGE rappelle notamment l'indispensable interaction entre le concept de gestion de l'eau de celui de gestion de l'espace.

Les contrats de bassin-versant

Les contrats de bassin-versant

Les actions collectives mises en place dans le département pour améliorer la qualité des eaux sont désormais centrées sur les contrats de rivières et de lacs.

Il s'agit d'outils financiers mis en commun par différents partenaires publics sur des secteurs déterminés. Les contrats de rivières et de lacs comprennent un large programme d'aménagement et d'actions de réduction des pollutions, incluant aussi un volet PMPOA (Programme de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole), même si ce dernier fait l'objet de financements particuliers.

La préservation de la qualité :

La préservation de la qualité :

Les actions à caractère réglementaire : avancée de la directive ERU et état de l'assainissement domestique

Le contexte de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines

La Directive Eaux Résiduaires Urbaines, dite Directive ERU, du 21 mai 1991 a établi les fondations d'une nouvelle réglementation applicable à toute agglomération disposant ou non, d'un système collectif de traitement des eaux usées. Les dispositions principales de ce texte se déclinent en trois axes :

obligation pour les états membres de délimiter les zones sensibles à l'eutrophisation sur lesquelles l'élimination de l'azote et/ou du phosphore doit être prévue ;

obligation pour les états membres de délimiter les zones sensibles à l'eutrophisation sur lesquelles l'élimination de l'azote et/ou du phosphore doit être prévue ;

obligation pour les agglomérations de disposer d'un réseau de collecte et d'un traitement secondaire ou équivalent des eaux usées ;

obligation pour les agglomérations de disposer d'un réseau de collecte et d'un traitement secondaire ou équivalent des eaux usées ;

-->au 31 décembre 1998 si l'agglomération est située en zone sensible et traite plus de 10 000 équivalents-habitant (Eh)

-->au 31 décembre 2000 si l'agglomération est située hors zone sensible et traite plus de 15 000 Eh

-->au 31 décembre 2005 si l'agglomération est située hors zone sensible et traite entre 2 000 et 15 000 Eh ;

obligation pour toute agglomération, quelle que soit sa taille, disposant d'un réseau de collecte de traiter l'intégralité des effluents collectés avant le 31 décembre 2005.

obligation pour toute agglomération, quelle que soit sa taille, disposant d'un réseau de collecte de traiter l'intégralité des effluents collectés avant le 31 décembre 2005.

La Directive ERU a été introduite dans la législation française par la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 et véritablement traduite par le décret du 3 juin 1994 et les arrêtés :

• du 22 décembre 1994 précisant les dispositions applicables aux agglomérations de plus de 2 000 Eh

• du 21 juin 1996 précisant les dispositions applicables aux agglomérations comprises entre 2 000 et 15 000 Eh

• du 6 mai 1996 précisant les dispositions applicables en matière d'assainissement non collectif.

L'ensemble de ces textes a été revu en parallèle à la modification de la loi sur l'eau. Ainsi, le décret de juin 1994 a été abrogé par celui du 2 mai 2006 et les 3 arrêtés suscités par celui du 22 juin 2007 qui, outre un renforcement des modalités d'exécution et de contrôle de l'autosurveillance, a introduit dans la législation française des contraintes de traitement applicables aux collectivités inférieures à 2 000 Eh plus sévères que celles exigées par la Directive ERU .

Les échéances d'application de la directive ERU sont aujourd'hui dépassées. Un contentieux est en cours pour un respect des ces échéances. Par circulaire du 8 décembre 2006, le MEDDTL demande aux Préfets de mettre en demeure les collectivités en retard de réaliser leurs équipements dans les délais les plus courts possibles.

Le département de la Savoie dispose d'un parc de près de 180 stations d'épuration :

• 120 stations d'épuration traitent moins de 2 000 équivalents-habitants (Eh)

• 27 traitent une pollution comprise entre 2 000 et 15 000 Eh et sont donc soumises à l'échéance réglementaire de mise en conformité du 31 décembre 2005.

• 23 traitent des agglomérations de plus de 15 000 Eh et sont à ce titre soumises à l'échéance du 31 décembre 2000.

Tableau complet des stations d'épuration (accès intranet - mars 2016)

Tableau complet des stations d'épuration (accès intranet - mars 2016)

![]()

Aucune "zone sensible" n'ayant été définie en Savoie, le département n'est pas concerné par l'échéance de conformité du 31 décembre 1998 fixée par la directive ERU du 21 mai 1991.

En grande majorité, les grosses stations d'épuration ont été mises en service en 1991 dans les collectivités touristiques en prévision des jeux olympiques d'Albertville. La filière de traitement alors préconisée par les experts de l'épuration pour faire face aux variations de charge liées aux afflux touristiques était la filière physico-chimique. Ainsi, dès leur mise en service, ces unités de dépollution n'étaient déjà plus conformes aux prescriptions de la directive ERU qui préconise un étage biologique sauf pour les stations situées à plus de 1 500 m d'altitude.

Deux stations d'épuration de plus de 15 000 Eh correspondant à ce cas, sont actuellement citées dans le contentieux européen. Une station d'épuration n'a été écartée de cette liste qu'en raison de la date prévue pour la mise en service de son nouvel équipement, antérieure au 31 décembre 2009.

Les schémas directeurs d'assainissement

Les schémas directeurs d'assainissement

En 1998, la MISE, en collaboration étroite avec le Service d'Assistance Technique aux Exploitants de Stations d'Epuration (SATESE) et l'Agence de l'Eau, a travaillé sur la rédaction d'un cahier des charges de schéma directeur d'assainissement dont l'objectif était, en application des dispositions du décret du 3 juin 1994, de doter chaque collectivité d'un état des lieux de son système d'assainissement, d'une programmation des études et travaux nécessaires à l'épuration de l'ensemble des eaux usées produites sur son territoire et d'un zonage cadastral des secteurs collectés ou à collecter ainsi que des secteurs assainis de manière non collective. En 2007, 98 % des communes disposent d'un tel document.

En 2005, le Conseil Général, l'Agence de l'Eau et la MISE ont élaboré un schéma départemental d'assainissement, synthèse des schémas directeurs des communes, visant à faire un point sur l'ensemble des travaux projetés localement ainsi que sur leur échéance. L'objectif de ce schéma consistait également à prioriser les travaux à subventionner par les financeurs publics en fonction des contraintes réglementaires et environnementales rappelées par la MISE. La synthèse des investissements à réaliser par les collectivités savoyardes fait état de 330 millions d'euros, hors financements publics, dont 150 uniquement dédiés à la construction de nouvelles stations d'épuration.

Application de la circulaire du 8 décembre 2006 : mise en conformité au titre de la directive ERU

Application de la circulaire du 8 décembre 2006 : mise en conformité au titre de la directive ERU

Une déclinaison adaptée de la circulaire à chacun de ces cas a été proposée :

Type 1 :

Les collectivités concernées sont conformes pour l'heure en tout point aux dispositions de la directive ERU. Toutefois, les résultats d'autosurveillance transmis à l'Administration font état d'un niveau de saturation de l'unité de dépollution, récurrent depuis ces dernières années, tel qu'une requalification ou une simple extension de la station d'épuration en place doit être envisagée à court ou moyen terme.

Type 2 :

Les collectivités concernées ne sont pas conformes en équipement aux prescriptions réglementaires et en retard significatif sur les échéances de la directive ERU. Pour autant les études préalables à la construction de leur nouvelle unité de dépollution sont achevées, les autorisations loi sur l'eau accordées et les travaux de réalisation en cours. Cet état de fait induisant une livraison des équipements d'ici fin 2008, ces collectivités ne figurent pas dans le contentieux européen.

Type 3 :

Les collectivités concernées ne sont pas conformes en équipement aux prescriptions réglementaires et en retard significatif sur les échéances de la directive ERU. Leur mise aux normes est moins avancée que pour les collectivités de type 2. En effet, si les bureaux d'études en charge de la réalisation du dossier Loi sur l'Eau et/ou des avant-projets de construction sont désignés, les autorisations Loi sur l'Eau ne sont pas encore accordées ; le début des travaux est conditionné par le respect des délais incompressibles (le maître d'œuvre de l'opération est désigné – le DCE pour la construction de la station d'épuration est envoyée ou en cours de rédaction).

Type 4 :

Les collectivités concernées ne sont pas conformes en équipement aux prescriptions réglementaires et en retard significatif sur les échéances de la directive ERU. Jusqu'à un passé relativement proche, elles avançaient dans leur démarche de manière satisfaisante mais des événements particuliers ont stoppé cet avancement, sans qu'ait été communiquée à l'Administration une date précise de reprise de la procédure de mise aux normes.

Type 5 :

Les collectivités concernées n'ont, jusqu'à présent, transmis aucun élément à l'Administration concernant une quelconque démarche de mise en conformité de leur système d'assainissement soumis, selon toute probabilité, à l'échéance du 31 décembre 2005.

Les collectivités des types 3, 4 et 5 ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en demeure, en date du 31 décembre 2007.

Les inventaires des zones sensibles : nappes patrimoniales, zones humides, frayères

Les inventaires des zones sensibles : nappes patrimoniales, zones humides, frayères

Les zones sensibles repérées par le SDAGE doivent faire l'objet d'une attention particulière. Cet inventaire constitue également un levier d'action pour améliorer la qualité des eaux.

La préservation des nappes alluviales est un thème majeur du SDAGE.

En particulier les nappes d'accompagnement des cours d'eau «doivent impérativement être considérées comme intimement liées avec les rivières concernées et le principe d'unicité de la ressource et donc de gestion conjointe de ces deux milieux est un impératif ».

A ce titre quatre nappes d'intérêt patrimonial sont repérées en Savoie : les nappes des plaines du Rhône (Marais de Chautagne) et de Chambéry ainsi que les aquifères liés au Guiers et à l'Isère (plaine de St Christophe et Combe de Savoie). La vigilance tend à s'imposer sur ces secteurs et certains moyens sont mis en place, notamment en Chautagne.

Le SDAGE rappelle aussi l'importance de toutes les zones humides, dans le cadre de la gestion de l'eau.

D'une façon générale, le SDAGE préconise que ces milieux « quelle que soit leur taille, doivent être considérés comme des milieux remarquables ». Il souligne qu'abritant des espèces floristiques et faunistiques d'une grande diversité, et pour certaines rares ou protégées, « ils sont d'une très grande importance pour le patrimoine naturel du bassin … et aussi qu'il est nécessaire de mettre en avant leur importance dans le cycle de l'eau que ce soit sur le plan qualitatif (auto-épuration) ou quantitatif (effet tampon pour les crues) » (Conf. Thème Milieux Naturels Inventoriés).

Une note méthodologique décrit les critères de définition des zones humides et propose un plan d’actions sur

tous les territoires de Savoie (CPNS).

L’inventaire des frayères en Savoie est publié sur le site des services de l’Etat.

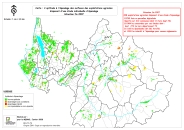

3 cartes sont consultables ci-dessous (voir aussi l'onglet "Atlas") :

L'alimentation en eau potable : une protection en marche

L'alimentation en eau potable : une protection en marche

Le département se caractérise par un nombre important de points d'eau utilisés à des fins publiques : 1300 environ en 2011.

Cette donnée rend difficile la tâche de protection réglementaire par DUP des captages : en Savoie, 60% des points d'eau à bénéficient d'une protection achevée, les autres sont en cours d'instruction.

La Déclaration d'Utilité Publique permet d'instaurer des périmètres de protection dans lesquels sont établies des prescriptions réglementaires particulières à chaque captage.

Près de 69 % de la population sédentaire savoyarde consomme une eau protégée par DUP. Ce taux tombe à 58 % pour la population saisonnière.

En parallèle, des efforts sont menés dans différentes directions pour améliorer l'efficacité du système : surveillance et amélioration des réseaux, recherche de nouvelles ressources, schémas directeurs d'alimentation en eau potable.

La gestion des matières organiques

La gestion des matières organiques

Des missions d'expertise financées par le Département et l'Agence de l'Eau, ont été mises en place pour surveiller à l'amont l'ensemble des problèmes de gestion des matières organiques.

Les cartes d'aptitudes des sols à l'épandage et les plans d'épandage sont des outils majeurs de la prévention.

La MEGMO (Mission d'Expertise des épandages de boues et de suivi de Gestion des Matières Organiques), pilotée par la Chambre d' Agriculture de la Savoie a recensé fin 2008, 146 cartes communales d'aptitude des sols à l'épandage dont il convient de tenir compte pour l'élaboration des documents d'urbanisme. A cette date, seulement 182 exploitations agricoles disposent d'un plan d'épandage. Des problèmes d'excédents organiques se posent dans certaines zones du département, ce qui pourrait donner lieu à la définition de nouveaux programmes d'action collective de mise aux normes.

Une gestion quantitative : problématique en haute et moyenne montagne

Une gestion quantitative : problématique en haute et moyenne montagne

Les conflits d'usage résultent de la simultanéité des besoins de pointe, en eau potable et pour la fabrication de neige, avec la période d'étiage des cours d'eau sur des bassins-versants d'altitude où la ressource, globalement abondante mais très inégalement répartie dans l'année, est d'ores et déjà fortement mobilisée en vue de la production hydroélectrique.

Ces besoins se concentrent en effet tous en période hivernale, période de plus basses eaux où non seulement la ressource est la moins abondante, mais où les milieux aquatiques présentent la plus grande vulnérabilité et de fortes exigences (reproduction des salmonidés). A cet égard, l'aspect qualitatif est aussi important que l'aspect quantitatif. En effet, la dilution des rejets croissants des collectivités nécessite de laisser dans les cours d'eau les débits les plus forts possibles.

D'une part la pression exercée par ces trois principaux usages soumet les milieux aquatiques à des conditions souvent critiques, voire dans certains cas incompatibles avec leur préservation. D'autre part la satisfaction des besoins supplémentaires actuellement exprimés se heurtera de plus en plus à des impossibilités réglementaires et aura tendance à exacerber des tensions entre usages, qui ne sont pour l'instant que latentes.

Pour donner quelques ordres de grandeur : en période hivernale (calculs sur 3 mois) une station de sports d'hiver de 30 000 habitants disposant d'un domaine skiable de 150 ha peut représenter des besoins de l'ordre de 540 000 m³ en eau potable et 600 000 m³ pour l'enneigement artificiel.

La tendance actuelle pour satisfaire les besoins nouveaux est de créer des plans d'eau réservoirs en altitude, essentiellement pour la neige artificielle. Actuellement, 42 retenues d'altitude existent en Savoie.

Les projets étudiés ces dernières années sont de deux types : réservoirs enterrés ou semi enterrés de faible capacité (inférieure à 10 000 m³ ) bénéficiant d'une alimentation durant la période hivernale ou plans d'eau pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers de m³ stockés en période de hautes eaux estivales.

Les modes d'alimentation des retenues d'altitude font appel pour la moitié d'entre elles uniquement au réseau d'alimentation en eau potable, 31% uniquement aux prélèvements en cours d'eau et 19% utilisent les deux sources d'alimentation. En revanche, leur usage est essentiellement consacré à la fourniture de « neige de culture » (26 retenues uniquement pour la neige et 3 mixtes : neige + tourisme/loisirs). Seules, trois retenues fournissent le réseau d'alimentation en eau potable.

Ces aménagements sont de nature à apporter une réponse acceptable en ce qui concerne la gestion quantitative de la ressource en eau. Mais ils posent régulièrement deux types de problèmes :

- Vis-à-vis de la protection des zones humides dans la mesure où les sites de faible pente favorables à l'implantation de tels ouvrages abritent très souvent des zones humides et leur cortège d'espèces protégées ;

- Vis-à-vis de la sécurité publique, les scénarios envisagés de rupture de barrage conduisant le plus souvent à la destruction complète de toute l'urbanisation dans la trajectoire de l'onde sur de grandes distances. Ces scénarios sont d'autant plus complexes à prendre en compte par les aménageurs qu'ils mettent en cause des phénomènes rares et non prévisibles de type avalanche ou glissement de terrain, qui posent le problème de la détermination du risque acceptable.

L'Observatoire de la Neige de Culture

L'Observatoire de la Neige de Culture

.jpg) |

Le rapport proposé ici a été réalisé en 2023 par la Direction départementale des territoires de la Savoie, avec le concours de Domaines Skiables de France et AGATE. L’objet de cette étude est d’apporter en matière de neige de culture un ensemble de données homogènes. Ce document s’adresse aux services de l’État et des collectivités ainsi qu’à tous les lecteurs désireux de mieux cerner l’ensemble des enjeux associés à la production de neige sur les domaines skiables... Précédentes éditions :  Observatoire Neige de culture en Savoie - Saison 2022-2023

Observatoire Neige de culture en Savoie - Saison 2022-2023

Observatoire Neige de culture en Savoie - Saison 2021-2022

Observatoire Neige de culture en Savoie - Saison 2021-2022

Observatoire Neige de culture en Savoie - Saison 2020-2021

Observatoire Neige de culture en Savoie - Saison 2020-2021

Observatoire Neige de culture en Savoie - Saison 2019-2020

Observatoire Neige de culture en Savoie - Saison 2019-2020

Observatoire Neige de culture en Savoie - Saison 2018-2019

Observatoire Neige de culture en Savoie - Saison 2018-2019

Observatoire Neige de culture en Savoie - Saison 2017-2018

Observatoire Neige de culture en Savoie - Saison 2017-2018

Observatoire Neige de culture en Savoie - Saison 2016-2017

Observatoire Neige de culture en Savoie - Saison 2016-2017

Observatoire Neige de culture en Savoie - Saison 2015-2016

Observatoire Neige de culture en Savoie - Saison 2015-2016

Observatoire Neige de culture en Savoie - Saison 2011-2012

Observatoire Neige de culture en Savoie - Saison 2011-2012

Observatoire Neige de culture en Savoie - Saison 2010-2011

Observatoire Neige de culture en Savoie - Saison 2010-2011

Rapport "Neige de culture" 2009 (DDT73 et laboratoire EYDITEM [1])

Rapport "Neige de culture" 2009 (DDT73 et laboratoire EYDITEM [1])

Cartographie interactive (domaines skiables et retenues d'altitude) : Cartographie interactive (domaines skiables et retenues d'altitude) :

[1] Visiter le site du laboratoire Edytem de l’université de Savoie |

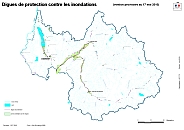

Elle est en lien étroit avec la problématique d'aménagement et d'urbanisation. Les digues de protection contre les inondations visent à maîtriser les débordements de cours d'eau. Cependant, la rupture ou la submersion d'une digue peut être à l'origine d'écoulements dangereux et violents. C'est un risque à part entière. |

|---|

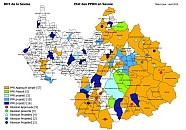

Carte interactive des PPR liés au risque Inondation

Cartes générales (digues de protection et avancement des PPR) :

Réglementation de l’accès au lit des cours d’eau de l’Isère et du Doron de Bozel (activité halieutique et pratique des sports d’eaux vives)

Réglementation de l’accès au lit des cours d’eau de l’Isère et du Doron de Bozel (activité halieutique et pratique des sports d’eaux vives)

Arrêté préfectoral DDT/SEEF n° 2013-1227 réglementant cet accès

Arrêté préfectoral DDT/SEEF n° 2013-1227 réglementant cet accès

Cartes de situation |